Cuando mi hijo me dijo que no era bienvenido en Navidad, no discutí.

No levanté la voz.

No pregunté por qué.

Sonreí, agarré mi abrigo, fui a mi camioneta y conduje a casa.

En ese momento pensó que esa sonrisa significaba aceptación.

Eso no sucedió

Esto significaba que algo dentro de mí finalmente se había calmado.

Todo comenzó temprano esa tarde en la sala de estar de la casa que ayudé a construir.

—Yo podría cocinar este año —dijo con naturalidad, hundiéndose en el sofá de cuero de Michael—. Mi pavo. El relleno de salvia que tanto le encantaba a tu madre. ¿Recuerdas que siempre decía que era mejor que la receta de su abuela?

Las palabras flotaban en el aire cálido, mezclándose con el dulce aroma a vainilla de las velas de diseño de Isabella. Todo en esa habitación parecía caro. Sofisticado. Perfecto.

Michael se movió a mi lado.

Me di cuenta de eso inmediatamente.

—Papá —dijo en voz baja—, no podrás pasar la Navidad aquí.

La frase no tenía sentido inmediatamente.

—Disculpe —dije—. ¿Qué?

Se quedó mirando la mesa de centro de mármol en lugar de mirarme a la cara. La misma mesa que le había ayudado a elegir años atrás, cuando Isabella decidió que sus viejos muebles parecían "poco sofisticados".

—Vienen los padres de Isabella —murmuró—. Y... preferirían que no estuvieras aquí.

Mis dedos se entumecieron.

"Lo preferirían", repetí.

—Así es más fácil —dijo rápidamente—. Son muy apegados a las tradiciones.

Su voz se hacía más débil con cada palabra.

Miré alrededor de la habitación lentamente.

Las cortinas de seda que compré cuando Isabella se quejó de la falta de privacidad.

El suelo de madera, financiado con mi segunda hipoteca.

La moldura de yeso que agotó mi tarjeta de crédito.

Cada centímetro de esa casa llevaba mis huellas dactilares.

Mi sacrificio.

Mi amor.

—A su manera —dije con cuidado—. ¿Y cuál es esa manera?

Se estremeció.

"Papá, por favor no hagas eso."

A través del arco de la cocina, vi la batidora industrial de Isabella. Dos mil dólares. La compró durante su breve frenesí navideño de repostería. La usó dos veces. Todavía la exhibe como un trofeo.

"Entonces, ¿adónde debería ir?" pregunté en voz baja.

El rostro de Michael se contorsionó en una expresión de disgusto.

—Quizás en casa de la tía Rosa —dijo—. O… podríamos hacer algo otro fin de semana.

Otro fin de semana.

Como si la Navidad fuese sólo un conflicto de agenda.

Me puse de pie lentamente, con las articulaciones doloridas por años de llevar encima más de lo que me correspondía.

"Entiendo."

"Papá, espera..."

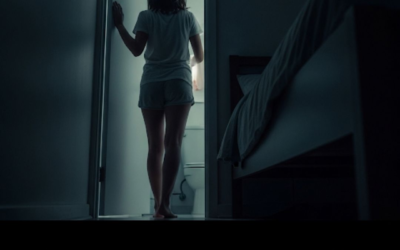

Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta.

Fotos familiares enmarcadas del pasado, donde mi presencia se desvanecía fotograma a fotograma.

Armarios del pasado repletos de abrigos de Isabella.

Una casa que ya no parecía un hogar.

Mi mano agarró el pomo frío de la puerta.

"Dile algo a los padres de Isabella de mi parte", dije.

Michael levantó la vista. "¿Qué?"

"Feliz navidad."

El aire frío de diciembre me golpeó la cara cuando salí.

Detrás de mí, Michael llamó mi nombre una vez.

Entonces la puerta se cerró.

Fin.

Me senté en mi camioneta con el motor apagado, mirando las luces de Navidad centellear en las ventanas donde nunca más volvería a ser bienvenido.

Mi teléfono vibró.

Lo ignoré.

En lugar de eso, fui yo quien condujo.

Las calles de South Hills transcurrían lentamente, cargadas de recuerdos. Recuerdos del hombre que fui. El padre que creía que la familia era lo primero, sin importar el costo.

Ese hombre había sido un tonto.

En un semáforo en rojo, vi a un padre joven colocando regalos en su camioneta. Sus hijos pegaban la cara a la ventana, riendo y empañando la ventana con su aliento.

Antes éramos sólo Michael y yo.

Antes de Isabella.

Antes de convertirme en una billetera andante con sentimientos incómodos.

Los números comenzaron a repetirse en mi cabeza.

US$2.800 al mes.

Cinco años.

US$ 140.000.

María y yo nunca logramos ahorrar para la jubilación más de lo que jamás hubiéramos podido.

Perdido.

Pisé el acelerador cuando la luz se puso verde.

Calle Quinta. Donde refinancié mi casa para financiar su enganche.

Calle Lincoln. Donde pedí una segunda hipoteca después de que Michael perdiera su trabajo.

"Sólo temporal", dijo.

Isabella asintió, con su bolso de 700 dólares colgado del hombro.

Lo temporal se volvió permanente.

Llegué a casa en coche poco después del atardecer.

El hormigón agrietado me saludó como una acusación.

Dentro, la casa parecía más fría de lo habitual. Más silenciosa. La foto de María colgaba sobre la chimenea, con su serena sonrisa congelada en el tiempo.

"Lo intenté", dije en voz alta.

El teléfono sonó.

Isabela.

Lo dejé sonar dos veces antes de contestar.

—Dennis —dijo con dulzura—. Oí que hubo un malentendido.

"¿Un malentendido?", repetí con calma.

“Mis padres son tradicionales”, continuó. “Esperan un cierto… ambiente”.

"¿Y qué clase de atmósfera sería esa?"

Escuché el crujido de las bolsas de compras en el fondo.

—Bueno —dijo con ligereza—, no están acostumbrados a tu comida. A las especias. A la música. Son gente culta. Esperan una conversación intelectual.

Ocho años de insultos tragados resurgieron como hiel.

—¿La comida que comías todos los domingos cuando andabas justo de dinero? —pregunté con calma—.

¿Los tamales que dijiste te recordaban a tu abuela?

"Eso fue diferente."

—Porque ahora tus padres están aquí —dije—. Y no quieres que el campesino mexicano te avergüence.

Su voz se endureció.

"No se trata de raza", replicó. "Se trata de clase".

Luego mencionó a María.

Ese fue el momento en que todo terminó.

Colgué sin decir nada más.

Abrí la carpeta que había estado evitando durante meses.

Extractos bancarios.

Transferencias hipotecarias.

Historial de pagos.

Prueba de cuánta sangre derramé para mantenerlos a flote.

La cancelación de la hipoteca tardó menos de cinco minutos.

"Con efecto inmediato", dije por teléfono.

Cuando colgué el teléfono, el silencio parecía puro.

Esa noche quemé cinco años de extractos bancarios en mi chimenea.

Observé cómo el papel se curvaba y se oscurecía.

Me serví una bebida.

"Feliz Navidad", dije a la habitación vacía.

Dormí mejor que en años.

Y no tenía idea de que, en cuarenta y ocho horas, mi teléfono explotaría con llamadas perdidas.

Dieciocho de ellos.

Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había salido terriblemente mal.

Parte 2: Cuando se rompió el silencio